Configurada ya en siglos anteriores la estructura urbana y social de Sevilla, el nuevo siglo no supondrá para ella un cambio radical, pero sí será testigo de un proceso de transformación que confiere al siglo XVIII unos perfiles característicos muy definidos. Es este un siglo de transición y de crisis. Asistimos en él al final de un mundo que se resiste a concluir su ciclo histórico, frente a las nuevas tendencias. Es todavía el mundo de los estamentos sociales diferenciados, de la grandeza colonial, de la industria artesana, pero también es la época de la superación artística del barroco, de la exaltación del trabajo, de las reformas económicas y culturales impuestas desde el poder (todo por el pueblo, pero sin el pueblo). El siglo del acercamiento de Sevilla a Europa, el siglo de la Ilustración. Fue denominado así por su declarada finalidad de disipar las tinieblas de la humanidad mediante las luces de la razón. El siglo XVIII es conocido, por este motivo, como el Siglo de las Luces. Esta nueva corriente ilustrada trae consigo la idea de renovación social, cultural y económica para tener un horizonte de progreso. Este ideal encontró obstáculos en España, sobre todo por parte de las clases nobles, y fue interrumpido en 1808.

En España, este movimiento toma fuerza con la llegada de los Borbones. Los Borbones españoles del siglo XVIII; Felipe V (1700-1724 y 1724-1746), Luis I (1724), Fernando VI (1746-1759), Carlos III (1759-1788) y Carlos IV (1788-1808), llevaron a cabo una política de profundas reformas en todos los campos con la intención de colocar a España en un lugar destacado entre las potencias europeas. Felipe V fue ayudado primero por consejeros franceses, relevados pronto por españoles pertenecientes a la primera generación de ilustrados. En Sevilla se van a producir grandes avances científicos, sobretodo en el campo de la medicina. También en este ámbito cultural van a adquirir una gran importancia social instituciones como la “Real Sociedad Filosófica y Medicinal de Sevilla”. Estos avances y el deseo de acercarlos al pueblo permitían poner la ciencia al alcance del público con exposiciones en las calles.

Como reflejo de los ideales intelectuales y sociales de la corriente ilustrada, Fernando VI va a construir la primera biblioteca pública y la Academia de Bellas Artes. A pesar de su decadencia, la capital del Reino sevillano conservaba una aureola de señorío y prestigio comercial. El ocaso, que había comenzado para esta brillante ciudad con la terrible peste de 1649, no hizo más que aumentar con los años, al ser trasladado a Cádiz el monopolio del Comercio de Indias. A pesar de todo, el Ayuntamiento sevillano mantuvo durante el s. XVIII su tradicional estructura, oponiéndose a las novedades ilustradas.

Sevilla, como ciudad perteneciente a la corona, era gobernada desde tiempos de los Reyes Católicos por un Asistente con amplias facultades. Este cargo fue ocupado por prestigiosas figuras de la nobleza. Destacamos la figura de Don Ramón de Larumbe, predecesor de Pablo de Olavide. Durante su mandato tuvieron lugar acontecimientos de enorme trascendencia como la expulsión de los jesuitas y la restauración de las representaciones teatrales.

|

| Pablo de Olavide. Extraido de “Sevilla de las Luces”. |

Carlos III nombra asistente de Sevilla a Olavide el 3 de septiembre de 1767. Este va a ser un personaje muy importante en la historia de Sevilla. Pablo de Olavide había llegado a Cádiz en 1752 procedente de Lima, en pocos meses consigue ganarse la confianza de la nobleza gaditana que le va a abrir las puertas de la Corte. En octubre llega a Sevilla. Los años que median entre su llegada a España y su viaje a Sevilla hacen de él uno de los personajes más influyentes de la Corte, con un gran prestigio intelectual y social, se convierte en cabeza del nuevo movimiento ilustrado. Supo con suma facilidad ganarse la confianza de los gobernantes por sus conocidas dotes organizadoras y sus ideas progresistas, aprendidas en el mismo corazón de Europa. Olavide es el alma de la Ilustración entre 1767 y 1775. Reorganiza la vida municipal con la división de la ciudad en cuarteles. Sevilla se reparte en cinco, uno correspondiente al arrabal de Triana y los otros cuatro del casco antiguo de la ciudad. Para el gobierno de estas divisiones de la ciudad se crea la figura de los Alcaldes Mayores, elegidos mediante un sistema de elecciones democráticas que no tuvo buena acogida por parte de los estamentos tradicionales, especialmente los nobiliarios.

A partir de estas divisiones se obliga numerar todas las casas, iglesias y conventos. Podemos decir que Olavide fue un precursor de la ideas de urbanismo y ordenación en Sevilla. Además de esta ordenación, destacan el embellecimiento de las orillas del río, la modernización del Paseo de las Delicias, reforma universitaria y reuniones intelectuales.

Un hecho importante y un gran avance que promueve la Ilustración en Sevilla es la construcción de la Fábrica de Tabacos (proyecto inicial en 1725 e inauguración en 1760) calificado como “el más noble edificio industrial de Europa”, este avance supuso un gran cambio en la ciudad que empieza a tomar imagen de ciudad industrial a causa de la modernización y la creación de nuevos puestos de trabajo, pero la configuración del casco antiguo de Sevilla supuso un problema frente al crecimiento industrial debido a la estrechez de las calles y viarios defectuosos. Esta industrialización y modernización se ve frenada a final de siglo con una nueva quiebra.

Durante el S.XVIII, Sevilla tuvo que hacer frente a tres desastres naturales de gran impacto para el urbanismo sevillano. El primero fue el periódico desbordamiento del río. Las más graves inundaciones tuvieron lugar en los años 1708, 1758, 1784 y 1796. Esto afectó sobre todo a las viviendas más cercanas al río, generalmente, viviendas humildes. El segundo enemigo es que Sevilla siempre estuvo mal preparada contra los incendios, destacamos los de 1707, 1717, 1739, 1759, 1761, 1772 y 1792, pero lo peor sin duda fue el terremoto de Lisboa en 1755. En Sevilla quedaron en ruinas más de trescientas casas y otras cinco mil con necesidad de ser reparadas. Además, se vieron afectados edificios como el Alcázar y la Catedral. Más de la sexta parte del suelo urbano quedó convertido en solares y casas ruinosas.

|

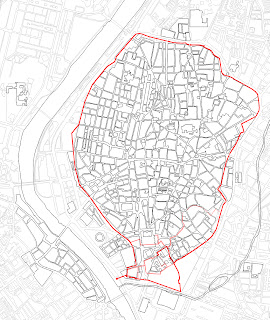

| Plano de Olavide de 1771. |

|

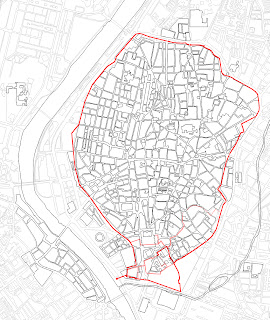

| Plano Olavide plasmado en plano actual. |

Sevilla, que llegó a ser la ciudad más poblada de España en el s. XVI con 121.505, vio decrecer su población en el s. XVII a 65.000 habitantes. En 1705 el censo nos da una cifra de 85.000 habitantes, esta cifra va a bajar en 1709 debido a una epidemia. De lo que no cabe duda es de la excesiva densidad de la población sevillana con la existencia de numerosos corrales de vecinos.

La segunda mitad del s. XVIII significó para Sevilla un aumento demográfico lento. En 1747 se calcula un total de 65.000 habitantes. Sobre 1778 se calcula un total de 76.463 habitantes. En el 1800 comenzó a aparecer en el barrio de Triana una epidemia de fiebre amarilla que bajaría la cifra de habitantes a unos 71.000 habitantes. A partir de aquí se va a producir un crecimiento continuo que nos lleva a una cantidad de 150.000 habitantes al principio del s. XX.

La estructura viaria y localización de las principales edificaciones hispalenses queda indicada por primera vez en el plano que se dibuja en 1771 por encargo del Asistente Olavide. Viendo este documento podemos comprobar el trazado medieval que todavía en el siglo XVIII presenta la capital sevillana. Lo que más llama la atención es el perfil de su contorno, ya que en 1771 Sevilla es todavía (y lo será hasta bien entrado el s. XIX) una ciudad completamente amurallada. (ver plano de Olavide).

El mayor problema para la ciudad era el río, que cada invierno se desbordaba, trayendo tragedias a los barrios de la ciudad más próximos a él. Se van a adoptar una serie de medidas como el atrancamiento de sus puertas linderas con el río.

A la otra orilla encontramos Triana, en la que destacamos el convento de Nuestra Señora de los Remedios y un solo edificio civil, el castillo de San Jorge, sede de la Inquisición Sevillana hasta 1782 que fue concedido a la ciudad. A sus pies se hallaba el Puente de barcas, único enlace entre la ciudad y Triana.

|

| Actas posteriores al terremoto. |

|

|

|

|

|

|

|

|

Las murallas de Sevilla, conservadas aún intactas en el s. XVIII, eran de etapa almohade. En el interior había conocido la ciudad otros dos recintos amurallados, los Reales Alcázares al sur y el barrio de la judería al este. La muralla se hallaba flanqueada por un total de 100 torres. Su trazado sinuoso se justifica por su finalidad defensiva. En su largo recorrido, la muralla presentaba quince vanos, dos postigos y trece puertas. Los dos postigos, del Carbón y del Aceite, flanqueaban las edificaciones de las antiguas atarazanas y tomaron sus nombres por estar cerca del peso del carbón y de los almacenes de aceite. Las puertas debían sus nombres a varios motivos. Las de Jerez, Triana, Córdoba y Carmona, de los diferentes lugares a los que conducían. La del Arenal, que abría sus hojas a la planicie formada entre el río y la muralla. La de San Juan, llamada en otro tiempo del Ingenio, era salida del barrio de su nombre, así como la de la Macarena. La puerta Real recibía tal nombre desde que Felipe II entró por ella en la ciudad. La de la Barqueta tomo su nombre de la barca que servía de pasaje del río.

La puerta del Sol era llamada así por el astro rey. La del Osario, por salir al antiguo cementerio árabe, la de la Carne, por la cercanía con el matadero municipal (antiguamente también fue llamada de la Judería). La puerta Nueva por estar al final de la calle del mismo nombre (hoy San Fernando).(ver plano de abastecimientos)

Respecto a la edificación, se van a producir una serie de reformas y nuevas construcciones de edificios religiosos y civiles. Durante este siglo la catedral experimentó algunas modificaciones que supusieron mejora y embellecimiento del recinto. Alrededor de la catedral se realizan varios derribos de casas que van a convertir el espacio para uso público. En el interior del casco urbano se construyeron una serie de edificios, sobretodo de carácter religioso, lo que produjo una sacralización de la vida pública. Pero las grandes construcciones de la época, que son las que dan carácter de grandiosidad a la ciudad, tuvieron que ser levantas fuera de las murallas. Destacan el palacio de San Telmo y la Real Fábrica de Tabacos (1728-1771). Destaca también la construcción de la plaza de toros (1760). Además, la instalación en Sevilla de un mando militar hizo necesario la construcción de cuarteles.

La vivienda experimenta más cambios que la red viaria. Ya a comienzos del s.XVI se había abandonado la construcción árabe y se empezaron a incluir decoraciones en las fachadas de las viviendas. Se produce una yuxtaposición de estilos ya que no había una normativa urbanística. El terremoto de 1755 podía haber logrado que se hiciese una reconstrucción, pero la reconstrucción de muchas casas no se aprovechó para reconstruir las alineaciones de las calles.

El centro comercial de la ciudad estaba, como antaño, repartido entre las Gradas y la calle Génova. La Plaza del Salvador era destinada al mercado de frutas, verduras y hortalizas; la del Pan, para el artículo cuyo nombre indica; la de la Costanilla, para la venta del pescado, y la de la Alfalfa, para la venta de aves y caza.

También se realizan intervenciones en los espacios públicos; se instalan fuentes en varias plazas, se reforma la Alameda (construida en 1574) y se empiezan a crear plazas y espacios públicos delante de las iglesias (Plaza del Duque). Ante la escasez de este espacio libre, se crea el Paseo de las Delicias. Como remate de las obras públicas hay que hacer mención de las nuevas carreteras de entrada y salida de la ciudad a partir de 1777. A partir de 1772, con el fin de mejorar la higiene, intentar la prevención de epidemias y mejorar la limpieza de la ciudad se establecen unos impuestos de limpieza Se hicieron también mejoras en el suministro de agua y en el alumbrado público.

|

Archivo General de Simancas. Extraido de

“Sevilla de las Luces”.Ayuntamiento de Sevilla. |

|

Plano de la ubicación definitiva de las

Nuevas

Fábricas de tabacos de Sevilla, junto a la

Puerta de Jerez,

entre San Telmo y San Diego. |

1.2. EL BARRIO DE SAN BARTOLOME EN EL S.XVIII Y EN LA ACTUALIDAD

Justificación del emplazamiento de las casas palacio

En la zona sur del casco norte queda la zona noble, alrededor de los alcázares y la catedral, mientras el casco norte sigue dividida en dos por una zona pantanosa, la alameda de Hércules. La mayor densidad de población corresponde a la zona más antigua: El Salvador, Santa Cruz, San Isidoro y San Bartolomé (barrios constituidos por pequeñas manzanas y calles estrechas). Al oeste, en los barrios de la Magdalena, San Vicente, y San Lorenzo, sobre un terreno sin ocupar, empiezan a construirse anchas vías rectas. En la zona este predomina la baja densidad, zona destinada a funciones monásticas y palacios.

En esta zona al este de la ciudad se van a construir un gran número de casas palacio, con el característico esquema de patio central. Se va a elegir esta zona debido a su situación privilegiadamente aislada del área de desbordamiento del río, lejos de los principales focos de infecciones y epidemias, y también por su proximidad con una de las entradas más importantes de agua en la ciudad, la Puerta de Carmona y también la Puerta de la Carne. El barrio antiguamente era el barrio de la Judería pero actualmente, debido a los cambios, ensanches, desaparición de la muralla, etc, este barrio a cambiado un poco su configuración aunque se siguen manteniendo muchos trazados de calles estrechas. Actualmente es el barrio de San Bartolomé.

|

| Barrio de la Judería en Plano de Olavide 1771. |

|

|

|

|

| Barrio de la Judería en Ortofoto actual. |

EJE CRONOLÓGICO

1700- Sevilla aclama como rey a Felipe V

1701- Protección real a la Real Sociedad Médica

1707- Incendio del convento de la Victoria

1708- Inundación de la ciudad

1709- Mueren 13.000 sevillanos por la peste

1716- Incendio del convento de San Francisco

1728- Se elige emplazamiento para fábrica de Tabacos

1739- Incendio de varias casas

1740- Inundación

1755- Terremoto de Lisboa

1758- Inundación

1765- Inauguración de escuelas públicas

1767- Expulsión de los jesuitas. Mejoras de Olavide para la limpieza.

1770- División de Sevilla en cinco cuarteles

1772- Incendio

1783- Inundación

1784- Construcción del malecón del Arenal

1786- Inundación, epidemia. Embellecimiento del borde del río

1796- Inundación

1800- Epidemia de fiebre amarilla

En la imagen podemos ver los principales focos de actividad de la ciudad de Sevilla en elsiglo XVIII.

En azul están representados los focos de actividad que por sus características propias se situaron a extramuros. Se reconocen zonas con una mayor actividad como el núcleo formado por la Real Casa de la Moneda y la Real Fábrica de Tabacos en el sur. En las orillas del Guadalquivir se situaron edificaciones relevantes de gran importancia para la economía sevillana como Las Atarazanas o La Plaza de Toros y hacia el norte encontramos El Hospital de las Cinco Llagas y El Monasterio de la Cartuja.

Dentro de las murallas las zonas con mayor actividad se localizan en el entorno de la Catedral en el sur, La Campana y Santa Catalina en el límite entre el casco norte y el sur y por último la Alameda de Hércules en el norte.

En la imagen se representan las principales vías de abastecimiento que tenía Sevilla en el siglo XVIII.

En naranja se indican las puertas que se utilizaban para el tránsito de personas que entraban y salían de la ciudad. La Puerta de Córdoba, La Puerta de Triana y la Puerta de Jerez fueron las principales vías de acceso a la ciudad.

En azul se representan las principales vías de abastecimiento de alimentos y productos que tenía la ciudad de Sevilla. Las más importantes fueron la Puerta de la Carne, la Puerta de Carmona(abastecimiento de agua) o la Puerta del Arenal(productos que llegaban por el Guadalquivir).

Por último en verde se representa la Puerta de la Basura, por la cual salía gran parte de los residuos de la ciudad.

En el siguiente gráfico se representa las zonas que quedaban anegadas por el agua durante las crecidas anuales del río Guadalquivir.

Se puede observar que la zona del Arenal y las proximidades de la Calle Betis se inundaban con facilidad por encontrarse a las orillas del Guadalquivir.

Triana sufría los efectos de las crecidas, pero era el Casco Norte el que se veía más afectado por las inundaciones ya que al derribar las murallas y sin olvidarnos que la Alameda de Hercules es un brazo muerto del río Guadalquivir, el agua inundaba toda la zona oeste del Casco Norte.

En esta cartografía se han representado los principales focos de infección de la ciudad de Sevilla. El Guadalquivir era una de las principales vías de transmisión de enfermedades, por lo tanto las zonas del Arenal y Triana debido a su proximidad al puerto fueron ámbitos donde se facilitaba la propagación de enfermedades.

El Casco Norte supuso siempre un importante foco de infección en Sevilla debido a la disgregación de las construcciones y por el aglutinamiento de población que vivían con unas pésimas condiciones higiénicas.

El Hospital de las Cinco Llagas también supuso un foco de infección importante al atenderse allí a todos los enfermos de la ciudad, es por este hecho por el cual el hospital se situó a extramuros y algo apartado de la población.

1. 3.CONTEXTO ARQUITECTÓNICO

Barroco Sevillano

|

| Fachada del Palacio Arzobispal de Sevilla, claro ejemplo del barroco sevillano. Extraído de www.wikiloc.com |

|

|

|

| San Luis de los Franceses. |

La situación en la que se sumerge la Sevilla del XVII y XVIII desembocó en una fuerte religiosidad, que fue el principal motor del barroco en la ciudad, la principal tendencia arquitectónica dentro de este contexto. Esta atmósfera religiosa sevillana consolida el modelo de ciudad-santuario o ciudad conventual. Nos encontramos ante una Sevilla menos tumultuosa. Ahora la ciudad se va a caracterizar por la miseria, mendigos y hospitales. El estamento eclesiástico, más que mantener su poder y riquezas, lo aumenta. Llegarán a existir un total de 6 monasterios, 36 conventos de frailes y clérigos regulares y 28 de monjas además de las 29 parroquias. El siglo XVII es la centuria de las procesiones, de las rogativas y de las hermandades de penitencia.

En el siglo XVIII se dio una dualidad de estilos, aunque las cesuras no siempre están claras. Por un lado estuvo la línea del barroco tradicional, castizo o mudéjar cultivada por los arquitectos autóctonos y, por otro, un barroco mucho más europeo, traído por arquitectos foráneos a iniciativa de la monarquía, que implanta un gusto francés e italiano en la Corte.La arquitectura barroca en Sevilla se caracteriza por ser multifacética, ya que admite peculiaridades y variantes. Buena parte de sus posibilidades se experimentaban en los espacios subsidiarios. Además, la arquitectura barroca de muchos edificios religiosos de la ciudad va a estar presidida por el gusto de la desornamentación y la sobriedad, en los que impera un estilo mesurado y casi clásico.

La febril religiosidad marcó sin duda alguna las realizaciones artísticas de estos años. Clara manifestación de ello es el gran desarrollo de la imaginería, o el que grandes maestros de la pintura fueran absorbidos por los encargos eclesiásticos, caso de Murillo, Zurbarán o Valdés Leal. Uno de los arquitectos más importantes del barroco sevillano fue Leonardo de Figueroa, cuyas obras más representativas son el Hospital de los Venerables, la iglesia de El Salvador y la iglesia de San Luís, ejemplos por antonomasia de la espacialidad del barroco, donde se tramitan efectos de luces y se produce una materialización de la desmesura.

|

| Interior de la Capilla de San José. |

Pero el barroco sevillano no se agota ahí, ni mucho menos. Están también la pequeña capillita de San José, que sirvió al gremio de carpinteros, o la iglesia de Santa María la Blanca, antigua sinagoga, reedificada por completo desde mediados de siglo, con esas columnas de mármol rojo tan llamativas. Todo ello sin que podamos olvidarnos de muchos interiores de las clausuras sevillanas, tan hermosos como desconocidos. Las ferias, los toros, las procesiones y otras fiestas religiosas fueron motivos que se vieron muy vinculados al arte barroco sevillano en general. La decoración, por ejemplo, de edificios barrocos mediante retablos hizo que arquitectura, escultura y pintura creasen una armonía acorde a todas esas tradiciones que daban vida a la ciudad.

|

| Parroquia del Divino Salvador. |

El barroco del siglo XVIII en Sevilla se caracterizó por ser fecundo, produciendo un fuerte contraste con el del XVII. La identificación de la etapa rococó con los intentos de renovación (agraria, reapertura de teatros, pedagógica, etc.) no es desacertada, pero una sociedad cerrada como la Sevilla del XVIII difícilmente podía modificar su estructura. Este barroco perduró hasta finales del XVIII. Sin embargo, cabe destacar que a diferencia de otras ciudades como Madrid, Sevilla apenas contó con una arquitectura neoclásica consolidada y sin lograr un verdadero arraigo.Para finalizar, como conclusión, Sevilla demuestra históricamente a finales del siglo XVIII la dificultad de sustituir un orden establecido cuando no existen condiciones necesarias para el cambio.

|

| Juan de Villanueva, arquitecto español. |

1.4. LA FIGURA DEL ARQUITECTO EN EL SIGLO XVIII

Maestros de obra, alarifes y el arquitecto ilustrado.

Tradicionalmente en Sevilla, el gremio de albañilería, formado por maestros de obras, era quién decidía sobre la competencia para el ejercicio de la profesión de arquitecto y gozaba igualmente del dominio sobre aspectos fundamentales de la arquitectura doméstica en la ciudad. Sus alarifes, cargos ejecutivos del gremio, eran los encargados de inspeccionar y dar su aprobación a las medidas y diseño de los nuevos edificios que se construían en la ciudad.

Los alarifes cuidaban de que se cumplieran normas ornato urbano, como por ejemplo las dimensiones del vuelo de cornisas o portadas de las viviendas, así como la transformaciones urbanas de la ciudad.

La figura del alarife se centraría en establecer normas de seguridad y respeto al común, de modo que seguía existiendo un amplio margen para la libertad de los maestros de obras en la creación y el diseño arquitectónico.

En cualquier caso, debemos hablar, al menos para el siglo que nos ocupa, de una arquitectura de diseño y autor que evita encuadrar sus realizaciones bajo el término de arquitectura popular.

Los cambios que se producen en la política ciudadana en el último tercio del siglo tendrán sus repercusiones sobre la arquitectura doméstica que se desarrolla en la ciudad. Con la llegada de la Ilustración se fundarán las “Reales Academias”, más concretamente la creación de la Real Academia de San Fernando en Madrid , este hecho sumado a la divulgación de leyes para promover el control del diseño arquitectónico y de la formación profesional hicieron que la figura del arquitecto, que hasta entonces se encontraba coaccionado por la presencia de los alarifes, se reforzase.

En 1779, en Sevilla, se decidió adoptar una serie de normativas promovidas por la corporación municipal y la Real Academia que significaría el alejamiento definitivo sobre cualquier responsabilidad del gremio de albañilería, y no de los alarifes, en el diseño de la arquitectura. Las decisiones del cabildo manifestaron una visión global de los problemas de la ciudad y una intención de llevar a cabo reformas políticas y estéticas de acuerdo con el pensamiento ilustrado.

Las implicaciones de estas decisiones del cabildo en el campo de la arquitectura doméstica son profundas, ya que se reconoce por el municipio que “esta clase de policía(alarifes) no había sido mirada con el cuidado y esmero que exigía” con el resultado de “no establezerse la decoración del aspecto público”. Estas declaraciones del cabildo reafirman la importrancia que el espacio público tuvo para el pensamiento ilustrado.

Sin embargo, y a diferencia de lo que sucede en Madrid, en Sevilla se mantiene la presencia de los alarifes del gremio como parte de este acto de las medidas, de modo que hubo una intención de dar competencias a la figura profesional e ilustrada del arquitecto pero a la vez se dispersa la facultad del control sobre el diseño de la arquitectura doméstica debido a la presencia de los alarifes.